重要なプレゼンを成功させるためには、プレゼン資料の存在は欠かせません。

プレゼンには時間が限られていますから、しっかりと練られた内容でも相手に伝わらなくては意味がないですよね。

しかし、プレゼン資料を作成するのが得意だ!という方はそう多くないのではないでしょうか?

そこで今回は、プレゼンを成功させる資料の作り方について、徹底解説していきます。

プレゼンを成功させる資料の秘訣

具体的なプレゼン資料の作り方を見ていく前に、まずはプレゼンを成功させる資料にはどういった特徴があるのかを説明します。

おしゃれな資料=プレゼンの成功ではない

最初に覚えておいていただきたいのは、おしゃれな資料を作ればプレゼンが成功するわけではない、という点です。

プレゼン資料を作成する時にはパワーポイントなどの資料作成ツールを使うことが多いと思いますが、操作に慣れてくると様々なビジュアルの資料を作ることができるようになります。

そこで、他の人よりもおしゃれなプレゼン資料を作ろうとして、プレゼン資料の作成に長い時間をかけてしまう人を良く見かけます。

しかし、本来のプレゼンの目的は相手に正しく・わかりやすく内容を伝えることです。

プレゼンの本質である「中身」の部分にしっかりと時間をかけるために、プレゼン資料の作成に時間を取られ過ぎないように注意しましょう。

プレゼン資料はあくまでプレゼンの補助として使う

また、上の内容にも関係することですが、プレゼン資料のプレゼンにおける立ち位置について理解しておきましょう。

プレゼンでは、参加者に自分のプレゼン資料を見てもらいたいわけではなく、自分のプレゼン内容(言葉)を聞いてもらうことが重要です。

プレゼン資料にプレゼンする内容がすべて書いてあると、参加者はプレゼンターの発言ではなく、プレゼンターが作成したプレゼン資料の方に注意を向けてしまいます。

プレゼン資料はプレゼンの補助に、あくまでプレゼンターに注意を向けさせたままプレゼンができるようにしておきましょう。

プレゼンを成功させる資料の作り方

では、ここからはプレゼン資料を具体的にどのように作るべきなのか、作り方を詳細に見ていきます。

プレゼン資料は1スライド1メッセージを意識する

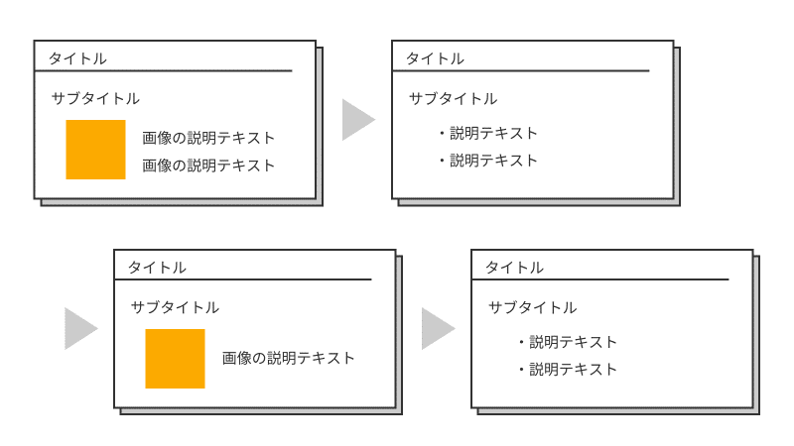

プレゼン資料の作り方として、はじめに意識しておくべきことは、1スライド1メッセージというルールです。

プレゼン資料には、1枚のスライドに言いたいことは1つまでという基本ルールがあります。

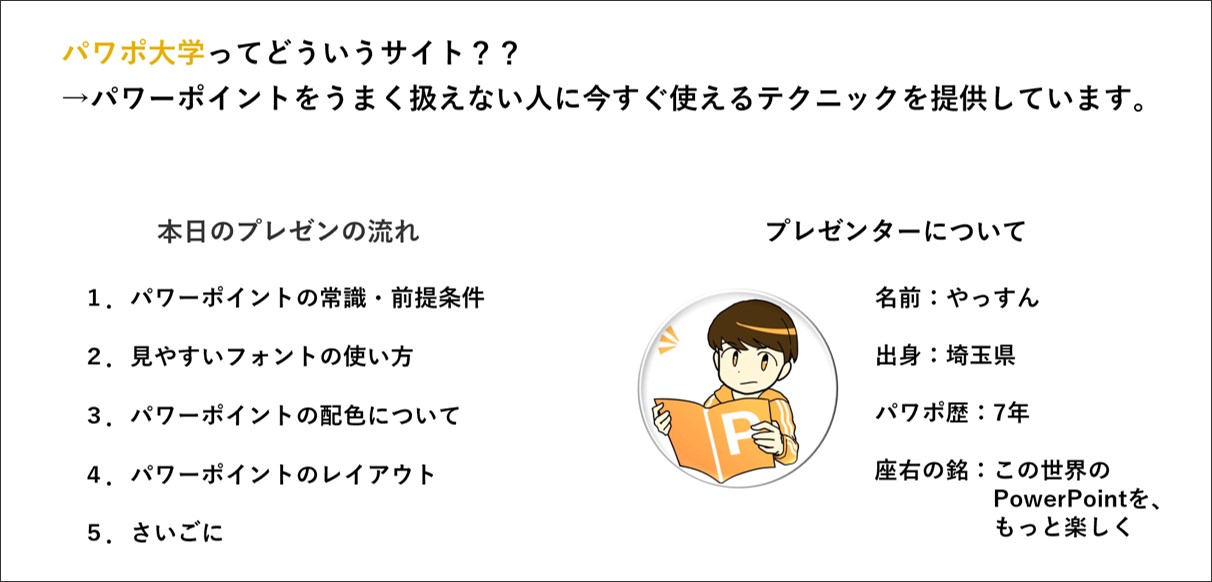

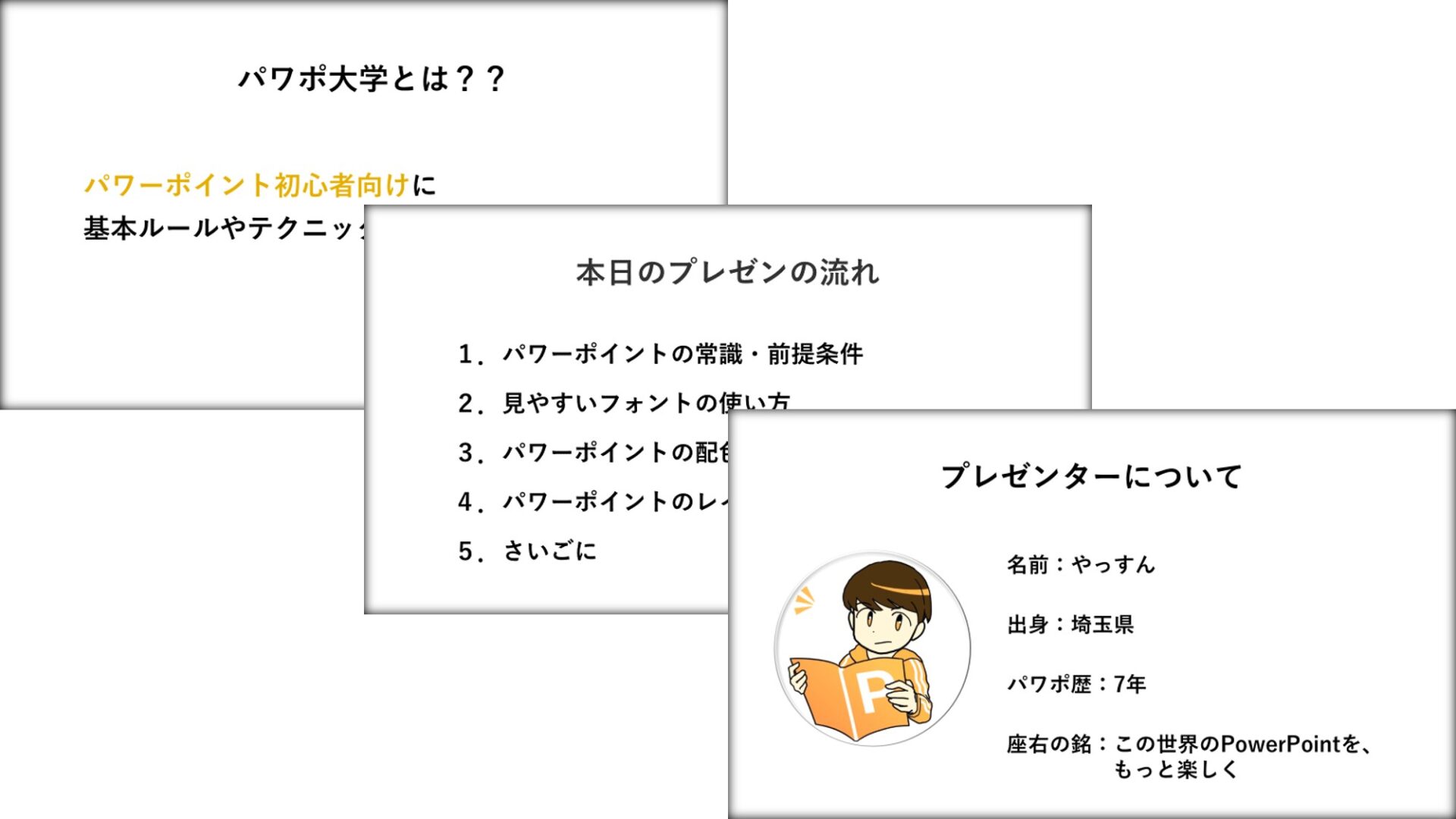

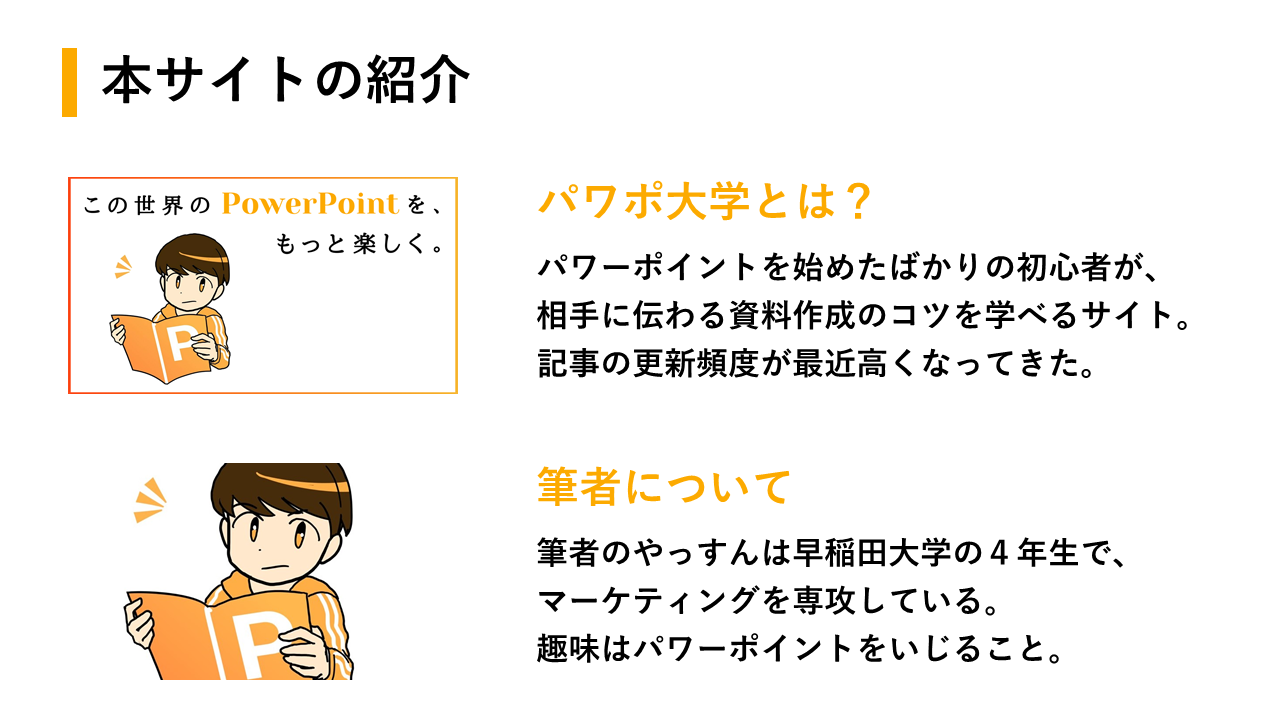

しかし、上のプレゼン資料では、「パワポ大学というサイトの説明」「本日のプレゼンの流れ」「プレゼンターについて」と、1枚のスライドに3つの言いたいことがまとまってしまっています。

これでは、プレゼンを聞いている人が資料をどこから見たらよいのかわからなくなってしまい、肝心のプレゼンに集中することができません。

上の画像のように、伝えたい内容ごとにスライドを分けてプレゼン資料を作るようにしましょう。

プレゼン資料には見やすいフォントを使う

続いてプレゼン用の資料で意識するべきことは、フォントです。

プレゼン資料においては、向いているフォントと向いていないフォントがあります。

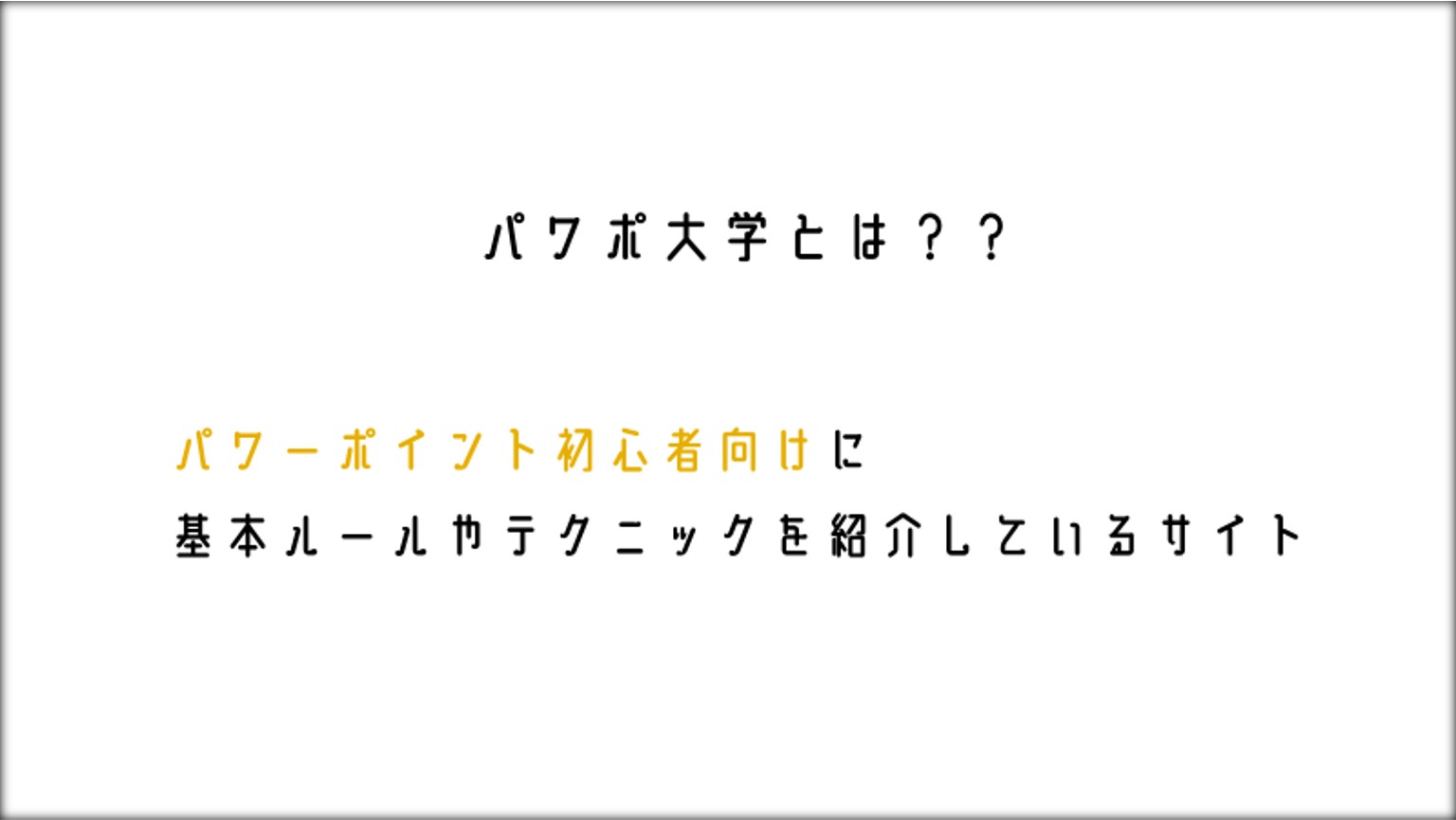

例えばですが、こちらは「ロンドBスクエア」というダウンロードフォントを使った資料になります。

このフォント自体はとてもおしゃれなのですが、読みやすいかと言われると少し微妙ですよね。

プレゼン資料で最も多いのは基本的には文字になるので、なるべく見ている人にストレスを与えない、読みやすいフォントを選んだ方が良いです。

一般的に見やすいフォントと言われているのは「游ゴシック」「メイリオ」「Meiryo UI」です。

一方で「明朝体」は見やすさがこれらのフォントと比べて劣ると言われていますし、初心者に人気のフォントである「ポップ体」はビジネス向きではありません。

プレゼン用のフォント選びに迷ったら、まずは游ゴシックかメイリオを使うようにしてみましょう。

世の中には様々な種類のフォントがありますが、どのフォントを選ぶかによって与える印象は全く違います。今回はパワーポイント(=パワポ)において超重要項目である、フォントについて見ていきましょう。「あれ、なんか文字が読みにくいな…」なんて[…]

プレゼン資料の配色はシンプルにする

また、配色もプレゼン資料の作り方の中で大事な項目になります。

というのも、私は個人的に、プレゼン資料がダサくなってしまう理由の大半を、色の使い過ぎが占めていると感じています。

例えば、資料作成ツールのパワーポイントでは、1678万色から好きな色を選ぶことができるため、上の画像のようにカラフルなスライドを作ってしまう人がいます。

配色の勉強をしっかりされているデザイナーの方なら、色を組み合わせることでおしゃれなスライドを作れると思いますが、そうではない人が同じことをしようとしても、たいてい失敗してしまいます。

よって、おしゃれなプレゼン資料を作るためには配色はシンプルに、合計4色くらいで構成するようにしましょう。(上の画像では、メインとなる青色の濃さを変えてバリエーションを出しています)

背景色の白、文字色の黒は基本的に固定だと思うので、残りの2色をしっかりと決めましょう。

私は青をメインカラー(基本となる色)として、赤をアクセントカラー(強調したい時の色)として設定することが多いです。

色をどう選ぶかでおしゃれ度合いが大きく変わってくるので、まずはなるべく少ない種類の色でプレゼン資料を作るようにしましょう。

パワーポイントの画面を開いて文字を打ち、次にあなたが直面すること。それは、「パワーポイントの色、何を選んだらいいか分からない」ではありませんか?パワーポイントでは計算上、なんと約1678万色の中から好きな色を使うことが可能なため、あ[…]

プレゼン資料では関連情報をまとめる

また、プレゼンは相手に情報を正しく理解してもらう必要があるため、プレゼン資料には情報を視覚的にわかりやすく伝えるような作り方が求められています。

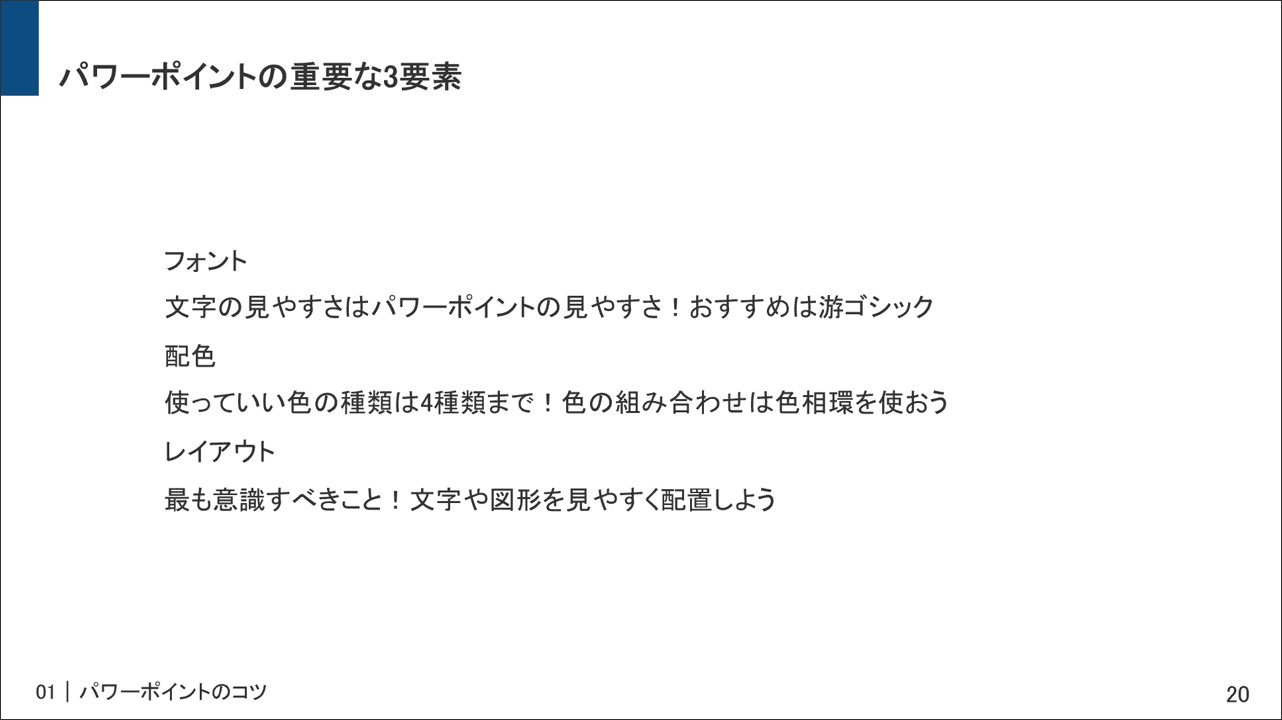

例えば、こちらのプレゼン資料をご覧ください。

「フォント」「配色」「レイアウト」の3つの項目について説明しているようですが、それぞれの項目が1か所にまとまってしまっているため、読みづらいです。

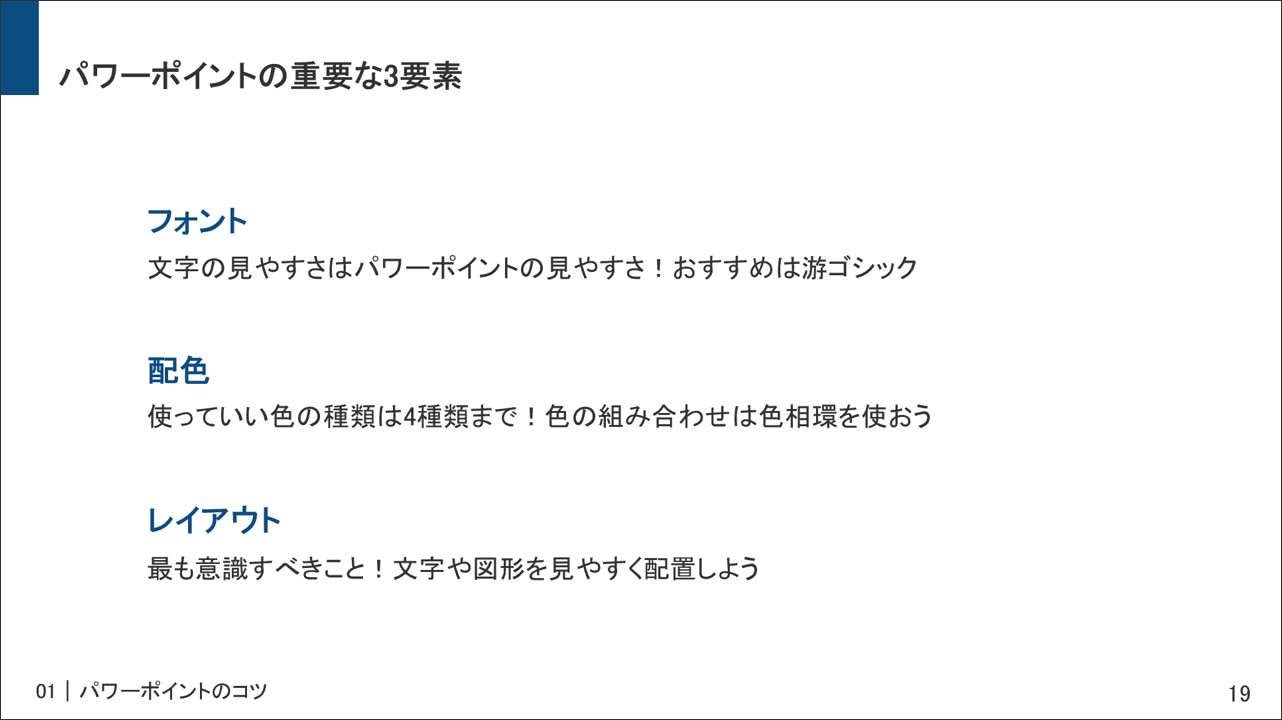

よって、関連している情報をまとめることによって読みやすくしていきましょう。

上のプレゼン資料のように、関連している情報同士をくっつけて他と間隔を空けたり、見出しの色を変えたりすることによって情報が読み取りやすくなります。

プレゼン資料を作る中で、簡単にできることではありますが、かなり見やすくなったはずです。

プレゼン資料は数字を大きくして目立たせる

また、プレゼン資料では、重要な情報である数字を大きくして目立たせることによって、相手に伝わりやすい資料を作ることができます。

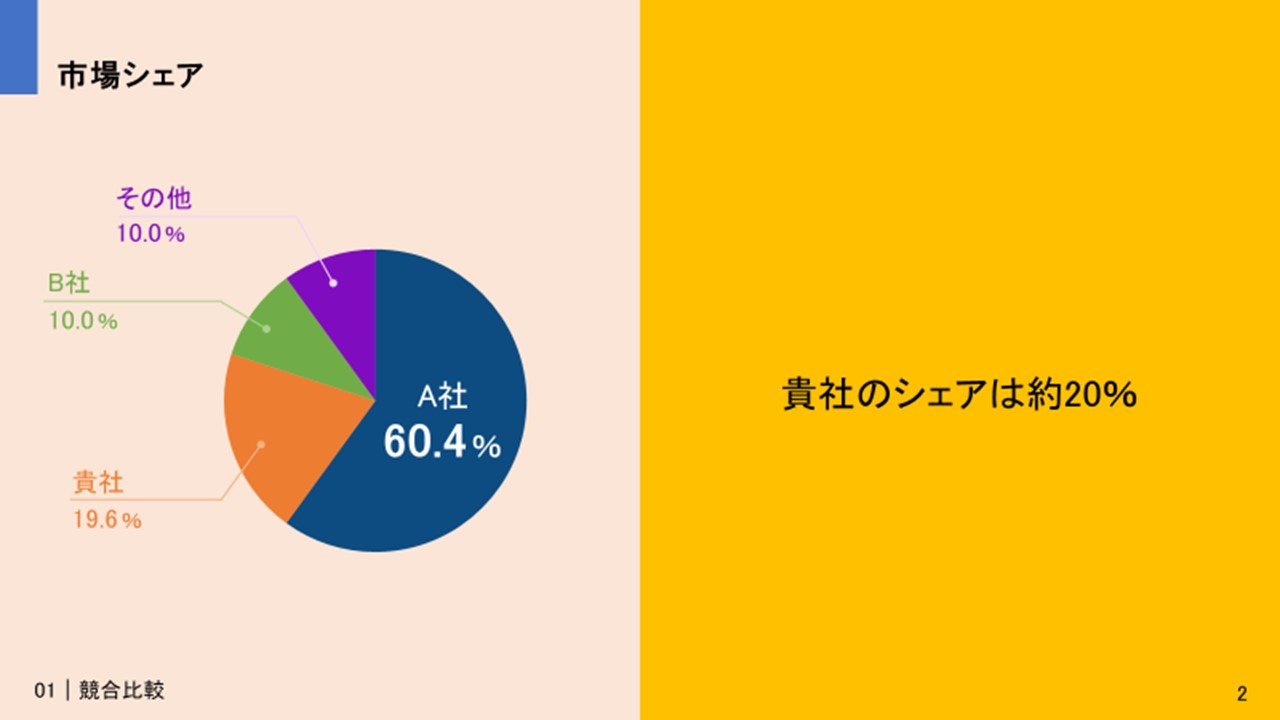

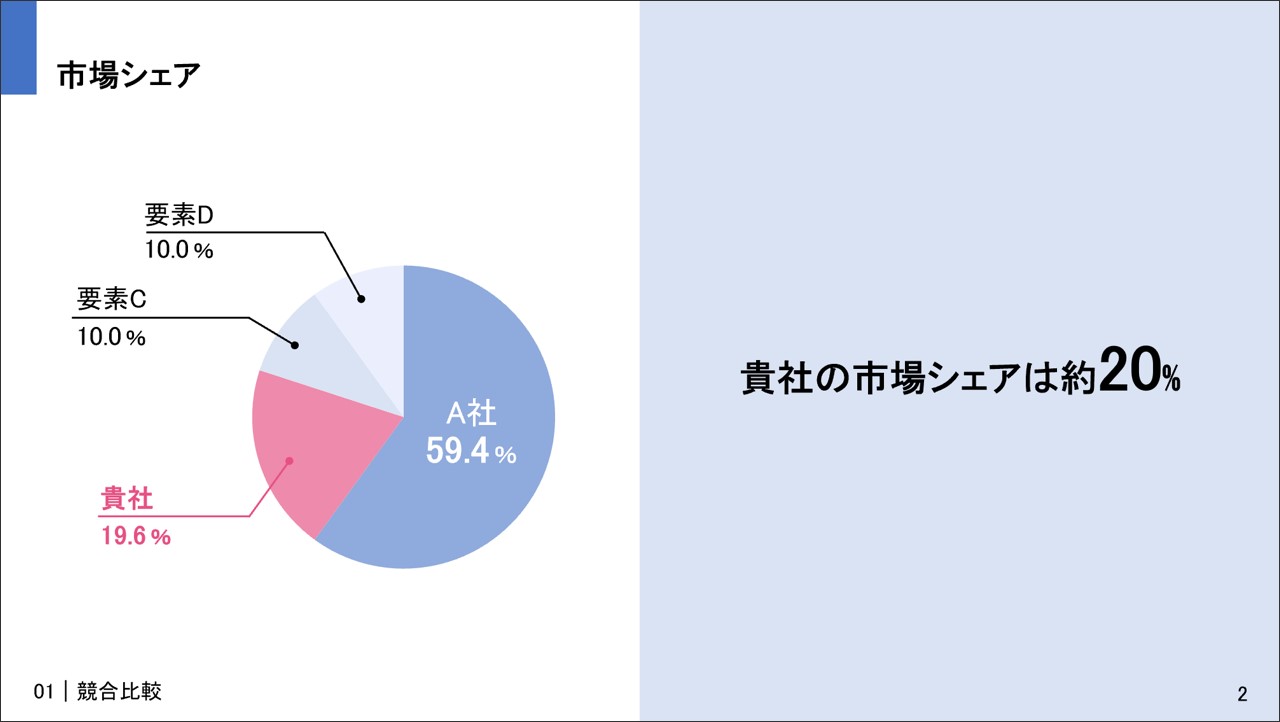

例えば、上のプレゼン資料を見てみてください。

もちろん、このままでも問題はないのですが、今回、一番伝えたい60%という数値をもう少し目立たせてみましょう。

文字は全体的に大きくすることもできますが、今回は数字だけ目立たせたいので、数字だけ文字サイズを大きくしてみました。

数字だけに限らず、プレゼン資料では伝えたい内容を強調する手法として、そこだけ大きくして目立たせるというテクニックがあるので覚えておきましょう。

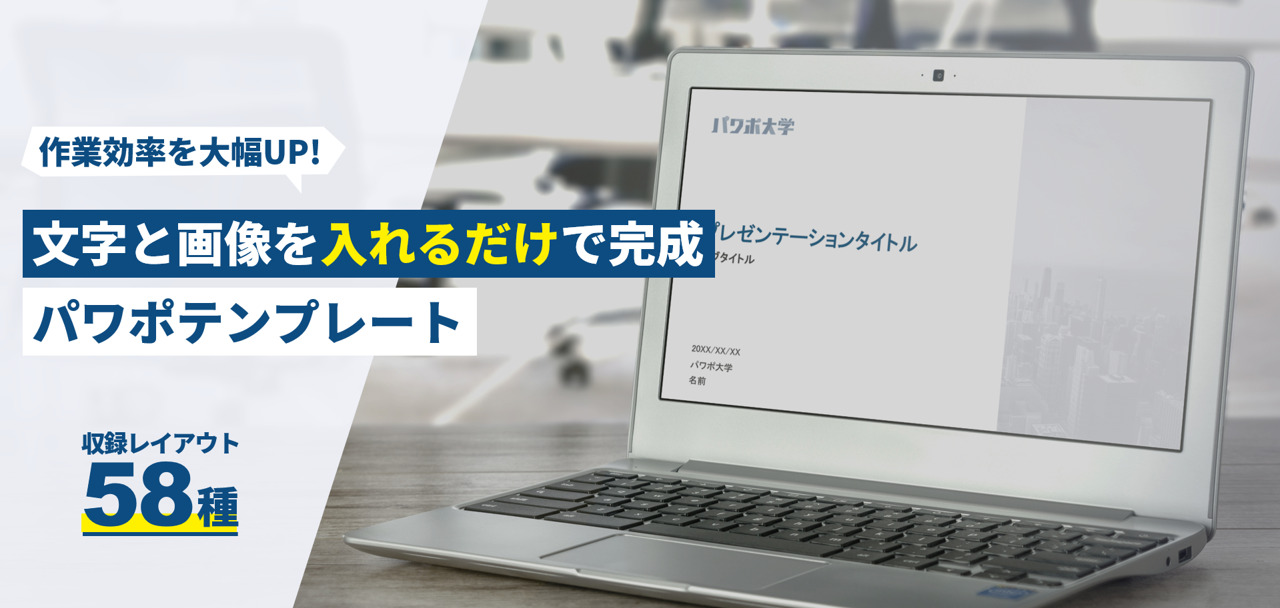

プレゼン資料のテンプレートを使ってみる

ここまではプレゼン資料を作成している時の作り方について解説をしてきましたが、より時間を短縮してきれいなプレゼン資料を作るために、テンプレートを使ってみましょう。

プレゼン資料のテンプレートとは?

テンプレートを使うことによるメリットは大きく分けて2つあります。

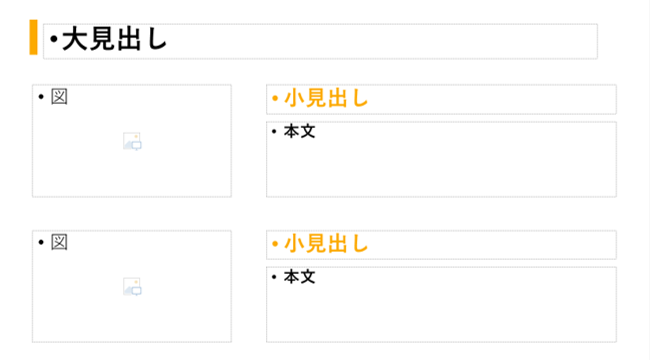

1つはレイアウトを保存できるという点です。

プレゼン資料を作っていて、いい感じに作れたレイアウトがあると嬉しくなると思いますが、これをいつでも使えるようになればなぁ、と思うことはありませんか?

プレゼン資料で事前にテンプレートを作っておくことによって、こういったレイアウトをいつでも呼び出せるようになります。

そしてもう1つはプレゼン資料に統一感を持たせられるという点です。

おしゃれなプレゼン資料には、レイアウトがバラバラにならないという特徴があります。

一定の規則によってレイアウトが固定されたプレゼン資料づくりを心掛けるためにも、あらかじめテンプレートに従ってスライドを作成するのがおすすめです。

パワーポイントはなるべくおしゃれに作りたいですよね。しかし、そんな中でも 「資料作りにあまり時間をかけられない!」 「ビジネス用に統一感のある資料を作りたい!」 と思うことは良くあります。今回は、これまでの大学生活で50以上のパワー[…]

パワポ大学のオリジナルテンプレートを使ってみる

とはいえ、自分でいきなりプレゼン資料のテンプレートを作るのは難しいと思います。

そこで、本サイト「パワポ大学」ではプレゼン資料用のオリジナルテンプレートを提供しています。

こちらのテンプレートは私が独自で作成したものになります。

プレゼン資料を作成するのに役立つおしゃれなレイアウトが58種類搭載されているため、様々なシーンで活用をすることができます。

見栄えの良いパワーポイントを短時間で作ることができる上に、説明書や使用例も付属でついているので、普段パワーポイントを触らない方でも安心です。

自分でテンプレートを作る余裕はないけど、プレゼン資料をきれいに作るためにテンプレートを使いたい!という方はパワポ大学のテンプレートをぜひご活用ください。

プレゼン資料の作り方をマスターしてプレゼンを成功させよう

プレゼンを成功させるためには、当日のプレゼン技術と事前のプレゼン資料準備の両方が必要になります。

せっかく素晴らしい内容をプレゼンしたのに、それを使えるプレゼン資料がわかりづらかったために良さが相手に伝わり切らなかった、なんてことがないように、しっかりとプレゼン資料の作り方をマスターしておいてください。

では、また別の記事でお会いしましょう。